「老老相続」急増中!高齢化する日本の相続問題、若年層に届かない資産とは?

■はじめに

老老相続の増加と、社会への影響を考える

近年、日本では「老老相続」が急増しています。老老相続とは、高齢者が他の高齢者に財産を相続する現象を指し、例えば80代の親が60代の子に遺産を残すようなケースが増えているのが特徴です。2022年のデータによると、遺産相続者の半数以上が還暦以上であることが分かっており、これは日本の少子高齢化の影響によるものです。本記事では、この「老老相続」の現状やその社会への影響、今後の課題について以下の順で探っていきます。

1.老老相続の背景

2.資産の偏りと「貯蓄格差」の現状

3.社会保障制度への影響

4.老老相続への対策と今後の課題

5.資産の社会活用の促進

6.まとめ:今後の社会的展望

1.老老相続の背景

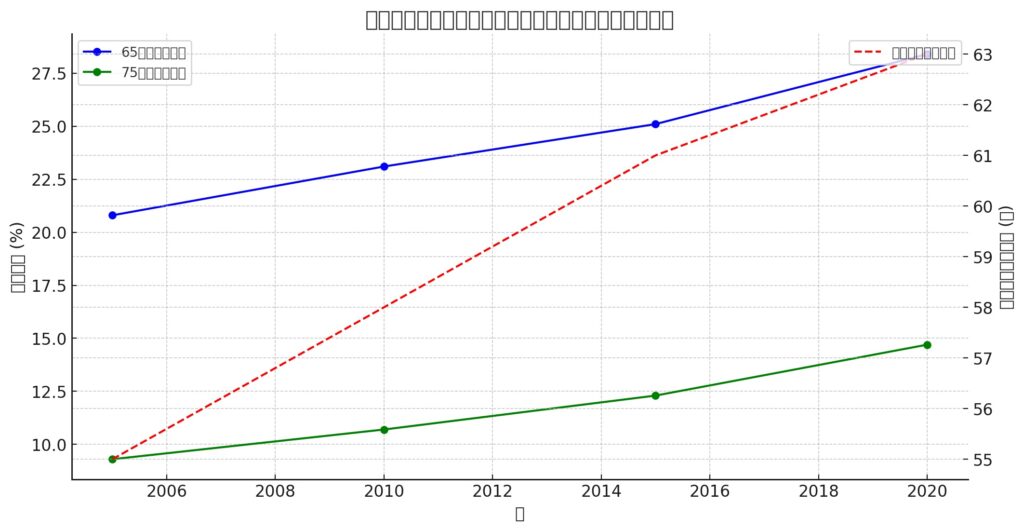

日本における高齢者人口の割合と相続年齢の推移を示すグラフです。

- 青線(65歳以上の割合)と緑線(75歳以上の割合)は、年々増加傾向にある高齢者の割合を示しています。

- 赤の点線は、相続を受ける人の平均年齢が上昇している傾向を表しています。高齢の親が高齢の子どもに相続する「老老相続」が増加している背景の一端が、このようなデータからも理解できます。

まず、老老相続の背景にはいくつかの要因が挙げられます。平均寿命が延びることで相続が発生する年齢が後ろ倒しになり、相続人が50代から60代、70代にまで上ることが増えているのです。たとえば、2022年のデータでは、60歳以上が相続する割合は52.1%に達しています。

加えて、少子化や晩婚化により子どもが少ないため、相続のタイミングが遅れ、高齢者同士での相続が避けられない現象も一因です。こうした傾向が続くと、若年層に資産が移転せず、経済的に影響が出てくる可能性が高まります。

2.資産の偏りと「貯蓄格差」の現状

高齢層の貯蓄状況も老老相続の増加と関係しています。2023年のデータでは、70歳以上の貯蓄額は平均2503万円(前年比3.8%増)で、全世代平均の1904万円を大きく上回っています。しかし、貯蓄額の中央値は700万円と大きな格差があり、一部の高齢者に資産が集中している状況が浮き彫りになっています。これにより、資産を持たない高齢者や若年世代が十分に資産を築けない「貯蓄格差」が問題視されています。

3.社会保障制度への影響

高齢者層に資産が集中し、若年層の資産形成が進まないことで、社会保障制度にも負担がかかります。少子高齢化により現役世代が減少するなか、高齢者への社会保障費は年々増加しています。こうした財政負担を減らしつつ高齢層の資産を有効活用するための政策が求められています。

さらに、若年層が経済的に自立しにくくなることで消費や投資が減少し、経済成長の鈍化を招くリスクも指摘されています。老老相続による資産の偏在は、単なる個人の問題ではなく、社会全体に影響を及ぼす可能性があるのです。

4.老老相続への対策と今後の課題

老老相続の増加を受け、政府や社会全体で制度の見直しが急務となっています。以下に、いくつかの対策案を挙げます。

●相続税や贈与税の見直し

一定年齢以上の相続税を軽減することで、生前贈与を促進し、資産が若年層に移転しやすくする税制改革が検討されています。

●社会保障制度の再設計

高齢層の資産を社会保障に還元するため、所得や資産に応じた負担割合を再考し、高齢者層が負担できる範囲で制度に貢献する仕組みの導入が求められます。

5.資産の社会活用の促進

相続や贈与だけでなく、資産を教育資金や福祉支援に活用する制度やインセンティブを提供し、社会全体で資産の流動性を高めることも重要です。たとえば、資産を持つ高齢者がその一部を教育機関や地域の福祉事業に寄付することを支援する仕組みや税制優遇策を導入することで、資産が地域社会や次世代の成長に直接役立つ環境を整えます。これにより、若年層の教育機会が拡大し、医療・福祉分野への資金が充実することで、少子高齢化社会における負担軽減や社会全体の持続的発展が期待されます。

また、資産をコミュニティプロジェクトや公共施設の整備に充てるためのクラウドファンディングなどを活用し、高齢者が資産を地域貢献に役立てやすい仕組みも有効です。こうした仕組みによって、資産が次世代の基盤強化に繋がるだけでなく、高齢者自身の生きがい創出にも貢献することができます。資産の循環が促進されることで、世代間の経済的ギャップが埋まり、持続可能な社会づくりに寄与することが期待されます。

6.まとめ:今後の社会的展望

老老相続は少子高齢化が進む日本で新たな課題として浮上しています。高齢者層に資産が偏ることで若年層の経済活動や社会保障制度に影響を及ぼしており、資産の循環や公平な分配が求められます。私たち一人ひとりが老後の資産や相続について考え、次世代が豊かに生活できる社会の形成を目指すことが必要です。経済成長を促進し、税制の見直しや社会制度の再設計を行うことで、世代間の資産移転を実現し、持続可能な社会の基盤を築いていくことが期待されます。